台灣到底有沒有國產車?

台灣到底有沒有非代工組裝真正意義上的「國產車」?答案,當然是有的。

撇除1986年的飛羚101(這又是另外的故事了),約略同期的1988年,全國首輛斥資14億元自主研發的商用車 — 中華威利正式下線,這款輕商型廂/卡車雖骨幹源自第四代三菱Minicab,但透過當時裕隆汽車工程中心巧手,不僅外觀、設計與被動安全皆有所改動,動力系統更換裝符合台灣市場需求的1.1升直列四缸引擎,排氣量甚至較搭載548c.c.直三引擎的Minicab足足高一倍,也因更加符合市場需求,甫推出三年便銷售超過六萬輛,並搶下高達八成的市佔率,進而將中華汽車拱上台灣商車霸主寶座直至今日。

有趣的是,與近期自製率議題相反,1994年中華汽車甚至還透過第三地中轉CKD散料件的方式,將威利(Verica)交由中國柳州微型汽車廠,也就是現在的廣西汽車集團(亦即車迷耳熟能詳的五菱汽車)組裝銷售,此外於2009年起,當時的菱利(Veryca)也以成車方式成功打入美國市場,用現在角度看,逆輸出威利與菱利等產品的中華汽車,要稱之汽車業界的「台灣之光」也一點不為過!

自製引擎才是王道

中華威利的「威力」,直到2007年停產後才逐漸走入歷史,但早在1995年,為了不讓自主生產之路中斷,中華汽車也曾積極參與台灣汽車史上最具野心的計畫之一 — 與工研院、裕隆及三陽共同成立「華擎機械公司」,並致力於設計、製造本土內燃機動力單元,當年成功研發的1.2升汽油引擎,於1998年開始搭載於中華威利之上,更進一步提高國產自主化比例,儘管後續隨著市場需求及產品策略調整,現款車型已改用其他動力單元,但華擎機械時期所累積的技術能量,仍成為中華汽車後續自主開發的重要基礎。

約略同期,1999年中華汽車也創建了CARTEC亞洲技術研發中心,並於2000年推出與威利並行銷售,擁有嶄新設計、底盤、座艙與動力系統的菱利Veryca,不僅獲得市場壓倒性支持,更為中華商用車自主研發實力奠定了深厚根基。

自產自銷進行式

後來的記憶想必清晰,憑藉威利與菱利的勝利(好像有點繞口),中華汽車除繼續紮根包括得利卡、堅達在內商用領域,更持續開拓其他移動面向標的,好比說2010年登場的電動二輪emoving,便又是一次對於新世代綠色載具的再定義,指出低碳移動生活的無限可能。

同樣依循綠色環保思維,2018年即領先市場推出菱利電動車e-Veryca,導引城市物流的零排放未來。2023年再進化的菱利電動車E300,更以直流快充與提高續航里程作號召,滿足日常使用的多面向需求。

而2020年的ZINGER PICKUP也是值得大書一番的佳作,透過長久以來的研發實力,為國人打造出工作休閒兩相宜,全球唯一的ZINGER貨卡車型。2022年身擁油電複合動力的中華堅兵P350 HYBRID,則帶來更有力也更能載的3.5噸新選擇。

及至2023年重量級商用車新ZINGER與2024年的J SPACE相繼問世,從車體、設計、座艙、傳動到駕駛輔助,兩款車雙雙針對商用與乘用甚至休閒生活等複合需求再進化,以滿足在地消費者的多元喜好,又一次將自主研發的精神放大到極致,理所當然,也迎來熱烈的市場反應與使用者好評。

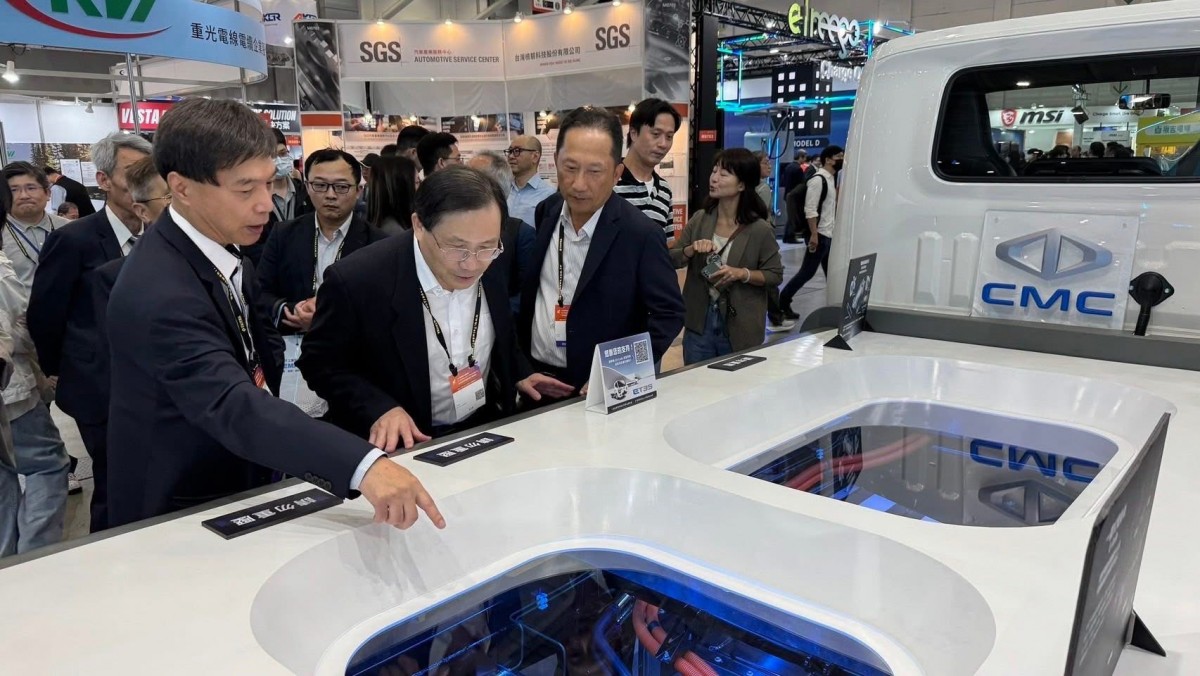

放眼不久之後,中華汽車還多的是招要出,舉個例,於2024年11月29日於經濟部產發署所舉辦的「電動物流車示範推動成果展示會」,筆者便首度見證全新電動商用車ET35的誕生,而甫於4月26日落幕的「台灣國際智慧移動展」中,這輛全由台灣設計開發的電動三噸半更利用全透明後斗底盤秀出包括國產電池組、一體式電後軸及車用電子等關鍵零組件,此其中,包括控制電機、底盤平台、車身、智慧座艙、ADAS、電池、馬達、傳動系統和車聯網APP等多項核心配置,皆與國內像是士電、輝創、江申、中華台亞、鴻海等供應鏈廠商密切合作,零組件在地化設計生產的比例超過九成以上,而放眼未來,即將於第三季正式上市的ET35,也會與車聯網及車輛數據雲端服務概念密切整合,成為近未來電動物流架構下的種子載具。

且讓咱們就事論事

所以台灣究竟有沒有真正的造車工業?至少對中華汽車來說答案是肯定的 — 從威利、菱利、ZINGER、J SPACE到即將上市的ET35,與以東南亞零組件為主的對手相比,根本可說是台灣唯一從設計、規劃、研發到製造皆一手包辦的車廠。

而放眼可見的未來,中華汽車也毫不意外勢必將此精神延續,想想看,幾十年來致力投入自主研發的無盡財力與心力,怎能不期待繼續開花結果,換作是誰絕對不願意!