從AI部長到AI勞動力:實體AI革命下的台灣新賽局

工研院產科國際所研究副總監徐富桂於「2025觀察:AI產業全球趨勢與產業變局」專題演講中指出,AI人工智慧正進入從虛擬邁向實體的關鍵轉型期。2025年9月,阿爾巴尼亞總理艾迪·拉馬(Edi Rama)正式任命由人工智慧生成的政府部長「蒂耶拉」(Diella),震驚全球。蒂耶拉雖無實體,但負責監督全國公共採購與招標案,並被賦予「零貪腐」的目標,象徵AI不再只是輔助工具或顧問角色,而是已進化為具決策能力的「AI代理人」(AI Agent)。

徐富桂指出,AI部長的誕生代表一場深刻的技術遷徙——AI正從存在於雲端與軟體中的虛擬智慧,逐步落地為可與實體世界互動的應用系統,包括機器人、無人機與智慧工廠等。這場由「虛擬智慧」邁向「實體智慧」的浪潮,正全面重塑全球產業格局。AI不僅能協助寫作、繪圖,更已參與藥物開發、製造生產與國防應用,從分析型工具轉化為實際操作的關鍵角色,加速產業智能化進程。

面對這股變局,他強調臺灣須積極應對,並提出三大核心課題:第一,如何在全球軟硬整合的終極賽局中定位自身價值;第二,如何讓AI掌握產業中隱性技術與經驗,真正落地應用;第三,如何及早布局跨域關鍵人才,以引領下一波科技與產業升級。

全球生成式AI市場將持續呈現高速成長,市場規模預計從2023年的113億美元攀升至2028年的519億美元,年均複合成長率高達35.6%。亞洲正展現強勁的追趕勢頭,預估CAGR達41.7%,成為全球生成式AI發展的重要推力。

工研院產科國際所產業分析師林建良於「臺灣定位:AI產業鏈的機會與挑戰」專題演講中指出,生成式AI正從技術驗證邁向應用落地的關鍵時刻。工研院預估全球生成式AI市場將從2023年的113億美元成長至2028年的519億美元,年均複合成長率高達35.6%,其中亞洲市場成長動能最為強勁,預估CAGR達41.7%,展現高度發展潛力。

他進一步指出,隨著AI應用加速滲透產業鏈,企業導入生成式AI的場景涵蓋行銷、金融、製造、醫療、教育與創意產業等多元領域。麥肯錫研究指出,生成式AI不僅能驅動營收成長,更將重塑知識密集型產業的生產力模式,推動企業營運走向智慧化,並引發勞動結構與職能的重組。整體而言,生成式AI的崛起不僅代表科技演進,更象徵全球產業進入智慧經濟新時代的開端。

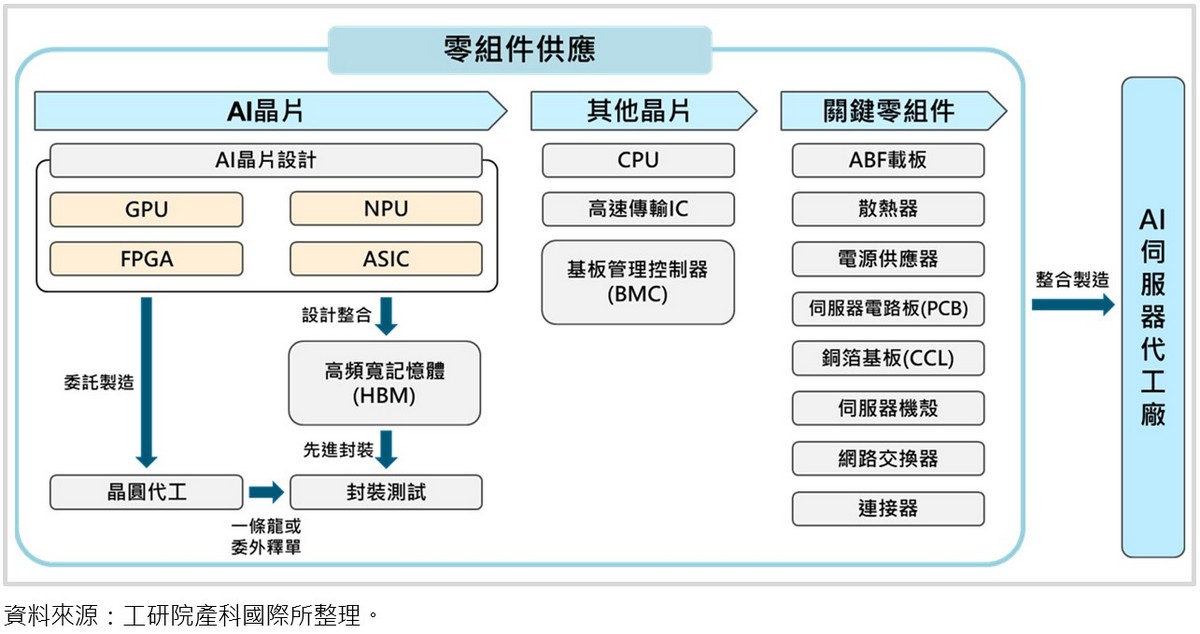

生成式AI與AI算力的需求快速攀升,也推動全球AI基礎建設進入新一輪投資高峰,為臺灣產業生態系帶來重要發展機會。臺灣在AI伺服器代工市場占有九成以上市佔,並具備晶片設計、晶圓代工、封測、電源、散熱與載板等完整供應鏈,有機會從代工製造進一步轉型為「AI資料中心整合服務供應商」,提供一站式解決方案,涵蓋伺服器製造、機電整合、軟體測試與能源配置。此外,AI晶片需求也快速升溫,帶動封裝與散熱技術創新。臺灣可發展CoWoP、CoPoS等先進封裝技術與碳化矽材料,強化在高階AI晶片供應鏈中的主導地位。同時,矽光子與液冷散熱技術成熟,將催生光通訊與冷卻元件新商機,推升交換器、光收發模組與熱管理零組件需求。

在資料中心發展方面,他說明,未來將朝高密度、節能化、模組化發展,若臺灣廠商能整合能源管理、機電工程與資安方案,將有機會成為全球AI基礎建設的重要輸出基地。從生成式AI、AI算力到AI晶片與資料中心整合,臺灣產業正迎來從代工製造走向高附加價值技術輸出與系統整合的轉型關鍵期,並持續鞏固其在全球AI產業生態中的戰略地位。

圖一 台灣AI伺服器供應鏈產業生態系

到2027年,預計30%的AI代理應用將為多代理的協作應用,以因應企業跨部門的複雜任務;而到2029年,AI代理已成為知識工作者的標配,至少有50% 的白領人士須學會與代理互動、治理並依自身需要建立專屬AI代理。

工研院產科國際所研究經理周駿呈於「國際標竿:AI Agent驅動下之服務業應用趨勢與商機」專題演講中指出,生成式AI正從「聊天」邁向「自主行動」,具備拆解任務、使用工具、完成交易等能力,將重塑企業流程與消費體驗。以消費零售市場為例,麥肯錫調查顯示,曾使用AI搜尋工具(如ChatGPT、Claude、Copilot等)的消費者中,有高達44%視AI搜尋為「主要且偏好」的搜尋入口,已超越傳統搜尋(31%);順應此趨勢,預估至2030年,美國B2C零售市場中,經由AI Agent完成搜尋、議價、下單與支付的「代理購物」交易總值將達1兆美元,占整體市場14%至16%,市場潛力可觀。

在企業端,AI工作流程已開始規模化導入至高科技、媒體、電信、保險與零售等行業,並率先應用於客服、IT、行銷、銷售與營運等資料密集、流程標準化的部門。

周駿呈指出,AI代理的興起帶動四大產業變革:第一,消費行為從「人找資訊」轉向「代理幫你找、幫你談、幫你付」,入口由傳統搜尋轉為AI/答案引擎;第二,定價機制從授權或訂閱模式走向「用量與成果計價」,催生即時分帳與微交易;第三,產業結構加速重組,零售流量轉向答案型入口,專業服務從「專案交付」過渡到「平台化交付」;第四,生態合作加快形成,包括品牌、雲端、金流、廣告與代理平台的多邊結盟,形成可組裝的AI代理供應鏈。

他也點出五大新興商機,包括:一,「引擎優化」(如AEO、GEO、GXO),協助企業將產品與服務資料結構化、機器可讀,並提供即時庫存與價格資訊;二,「AI代理市集」與「AI代理交易所(AEX)」正成形,實現毫秒級的供需撮合與結算;三,「可信任代理中介機構」將提供身分識別、聲譽檢核與績效稽核機制(結合DID、可驗證憑證VC、零知識證明等技術ZKP),以控管跨平台交易風險;四,支援高頻微交易的「可程序化支付與穩定幣」將成為關鍵基礎設施,實現動態定價、分潤與保證金功能;五,企業透過「多代理協作系統(Multi-Agent System)」與企業級代理平台,實現從消費意圖啟動到交付完成的一站式自動化流程整合。這些變化與機會,將重新定義未來服務業的運作邏輯與競爭優勢。

Gartner 評選AI代理為未來五年將產生重大影響的十大策略性關鍵科技之一; IDC則認為企業IT支出結構於未來五年內將以AI Agents為主軸並主導企業IT預算擴張,顯見AI Agents 於未來發揮的影響力。

工研院產科國際所分析師黃筱雯於「從AI Agent發展趨勢看製造業場域應用創新案例」專題演講中指出,全球人工智慧應用正從單一工具型態加速邁向人工智慧代理(AI Agents)新階段。AI Agents具備自主規劃、學習、決策與執行能力,能依指令分解任務、與環境互動並完成目標,成為推動智慧化生產的關鍵動能。

她說明,在製造場域中,AI Agents可被部署於智慧工廠,應用於動態排程、即時供應鏈協同與高精度瑕疵偵測等場景,並透過多Agent協作,支援管理人員在面對設備異常或原料波動時,快速作出秒級反應與決策,顯著提升整體生產的彈性與效率。這也意味著AI不再僅是資料分析工具,而正轉型為深入企業流程的智慧營運系統。

進一步來看,黃筱雯指出,要讓AI Agents在複雜製造環境中發揮最大效益,未來發展應聚焦兩大重點:首先是強化多Agent系統(Multi-Agent Systems, MAS)的協同能力,包括建立高效通訊協議與信任機制,以支援橫跨原料採購、製程控制與品質管理等任務的整合優化;其次是確保系統運作的可靠性與安全性,特別是在無人干預下仍需具備透明、可追溯與可解釋的決策機制,以防止生產風險發生。

她強調,面對這波轉型浪潮,臺灣製造業應積極佈局AI Agent發展。具體而言,應優先推動三項策略:一,加速跨領域人才的培育,重點投入於具備AI模型開發與工業控制知識的AI Agent工程師;二,推動製造業場域示範計畫,由政府與業界共同投入資源,在指標性工廠建立AI Agent系統的場域試點,加速技術從實驗室走向實戰驗證;三,建立適用於Agents的產業資安標準,確保AI在工廠中的決策符合法規要求,並保障關鍵資料安全。透過上述行動,臺灣將有機會掌握下一波智慧製造的主導權,穩固全球供應鏈中的關鍵角色。

軟體定義未來,實體AI上線:能思、會動,用智慧改寫力量

工研院產科國際所資深產業分析師林研詩於「AI大腦練奇兵:下一波實體AI科技開啟自動化到自主防衛產業創新生態」專題演講中指出,實體AI(Physical AI)時代正加速來臨,透過多模態模型整合,機器將不僅更聰明,亦具備自我學習、智慧決策與自主優化的能力,成為人類協思協作、提升產業效率與生產力的全新引擎。這股技術浪潮正深刻重塑製造、物流與防衛等關鍵產業,推動全球邁向「軟體定義產業」的新發展格局。

她指出,全球科技巨頭正積極佈局實體AI領域,B2B市場聚焦於智慧製造與自動化轉型,隨著MAG7科技七雄與AI獨角獸企業持續投入,逐步形成跨域整合的新創生態;同時,B2G自主防衛市場格局也被徹底改寫。以Palantir與Anduril為例,透過AI軟體與數據分析為核心競爭力,快速推出自主防衛解決方案,不僅顛覆傳統軍工產業商業模式,更開啟「腦力勝火力」的新思維,並帶動整體科技供應鏈與關鍵技術需求的急遽攀升。

她強調,臺灣憑藉在半導體、資通訊(ICT)與精密製造領域的強大供應鏈優勢,具備整合AI晶片、感測器與軟硬體的關鍵能力,正站在切入實體AI與自主防衛產業應用商機的最佳時機點,有望成為全球實體AI產業鏈中的核心樞紐。

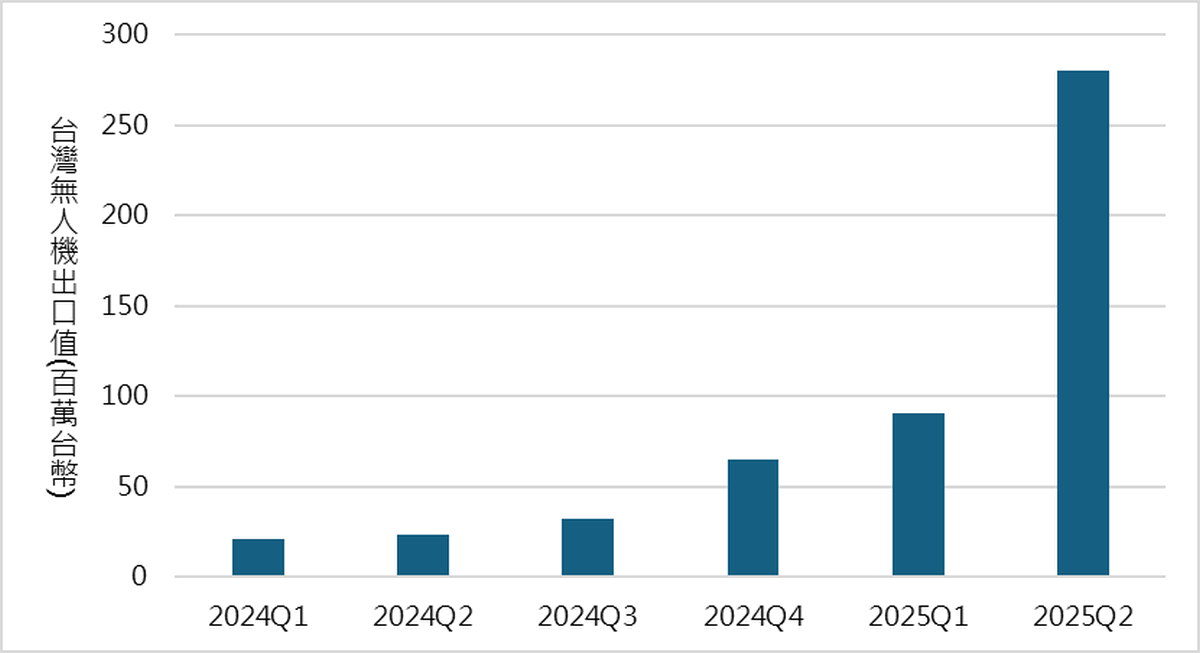

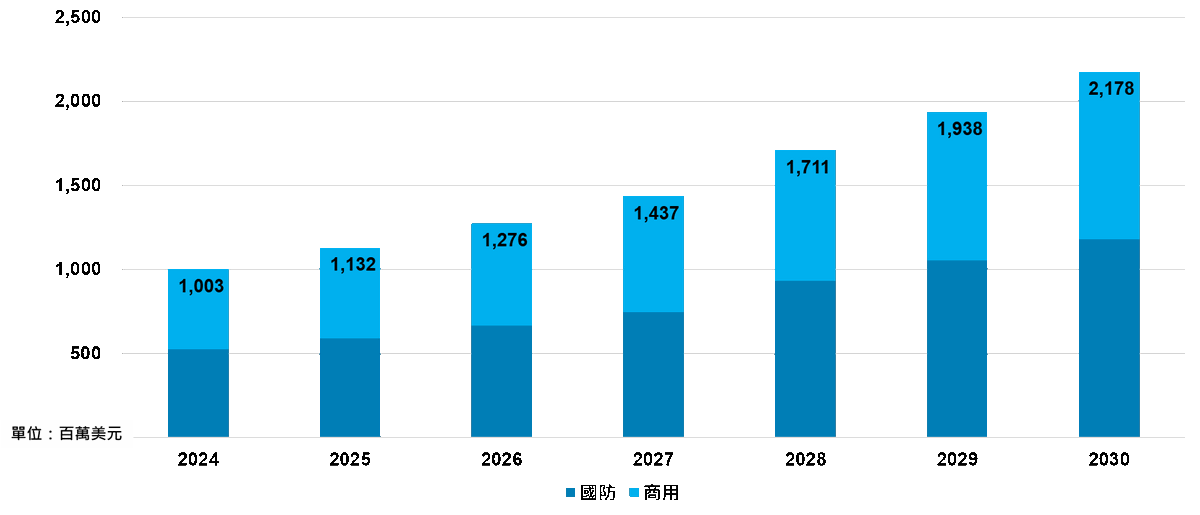

工研院產科國際所分析師李國昶以「無人機產業與技術趨勢2025:全球動能與未來佈局」為題指出,在極端氣候、少子化勞動力短缺與地緣政治競爭等多重因素推升下,全球無人機產業正進入高速成長期。預估至2030年市場規模將達411.5億美元,成長主軸來自軍事防衛與商業應用兩大領域。無人機不僅已成為戰場上不對稱作戰的重要戰力,也逐步滲透至設施巡檢、農林管理與物流運輸等商業應用場域。

反全球化浪潮與地緣政治競爭加劇,各國政府逐漸重視國防自主,並帶動國防支出提升。美國、日本與臺灣2026年度的國防預算均明顯增加,北約亦設定於2035年前將軍事支出提高至GDP的5%,這些政策導向使得各國對無人機投資持續增加。與此同時,由於各國對中國製無人機的安全疑慮日增,歐美市場出現非紅供應需求,逐步降低中製產品的依賴度,中製無人機正逐步退出歐美市場,評估將衍生無人機產品供應缺口,此將成為臺灣無人機產業的重要機遇。

除軍事應用外,商用無人機市場亦迎來制度鬆綁與應用創新的雙重推力。美國運輸部(DOT)與聯邦航空總署(FAA)正著手評估放寬無人機視距外飛行(Beyond Visual Line of Sight, BVLOS)的相關規範,預計法規鬆綁將可大幅擴大無人機應用範圍,提升無人機的商業價值。該政策若正式落地,預期將釋放商用無人機巨大的市場潛力,並推動相關系統整合、AI辨識與數據處理等技術需求快速上升。

李國昶指出,作為非紅供應鏈基地的臺灣,無人機產業亦進入高速成長。根據統計,2025年1至6月臺灣無人機出口較去年同期成長達7.5倍,其中以2至7公斤及15至25公斤級機型為主要出口產品。這顯示我國無人機在中小型市場具備技術成熟與價格競爭優勢。臺灣可採軍民雙軌策略:一方面強化商規軍用無人機系統整合與關鍵零組件研發,另一方面推動商用應用落地,擴展能源、農業、公安與物流等垂直市場。全球無人機產業正處關鍵轉折點,若能掌握供應鏈重組與應用商機,臺灣不僅可穩固在國際非紅供應鏈的關鍵地位,更有機會在新興空中經濟藍海中創造更高產業價值。

全球海軍新戰術競逐「無人船」戰力,國際海事組織「無人船」法規說明。2030年市場規模將較2024年翻倍成長達22億美元

工研院產科國際所分析師洪于展在「全球無人水面載具產業探索」專題演講中指出,隨地緣政治升溫與供應鏈重組推動,無人水面載具(USV)正由軍工小眾產品轉向海事數位化與國防科技的核心技術。憑藉自主航行、模組化酬載、高續航與低運行成本等優勢,USV 應用已從科考與港口巡檢擴大至軍事偵察、反潛與蜂群戰術,成為海權國家發展重點。Mordor Intelligence 預估2030年全球市場規模將達 22 億美元,並由軍事需求與 AI 驅動持續成長。

在軍用層面,美國海軍2019年成立「水面發展中隊」(SURFDEVRON),以無人艦隊支援遠海作戰;中國則強化海軍無人蜂群部署並擴大相關預算,顯示無人化作戰能力已成新一輪軍備競賽焦點。非軍事市場亦快速擴張,包含離岸風電維護、海上緝毒巡邏、海上測繪、無人運補、協同救災 等多元場景,軍民雙用特性使USV技術向載台彈性化、酬載模組化、AI 自主決策、高頻寬抗干擾通訊等方向加速演進。國際海事組織(IMO)已啟動無人船操作與法規進程,未來有望帶動無人商船、智慧港埠與海運金融等新商業模式成長。

洪于展指出,臺灣四面環海、具備國防自主需求與全球航運能量,加上自有造船產業基礎、並有通訊與半導體優勢,將有利臺灣廠商與國際供應鏈形成良性產業生態鏈。他建議臺灣可採三階段佈局策略:

鎖定核心模組供應——聚焦高階AI控制模組、加密通訊鏈、模組化酬載等關鍵次系統,定位為「系統整合商」而非單純載台供應商的角色切入全球供應鏈。

善用民用市場練兵——利用離岸風電維護、海上測繪、智慧港口巡檢、離島運補等非軍事應用場景,累積運行可靠度與維保數據,將民用技術反饋至其他應用。

參與國際法規制定——應透過多方管道,積極參與IMO等國際組織的無人船法規與標準制定,提前為臺灣產品佈局未來國際市場。

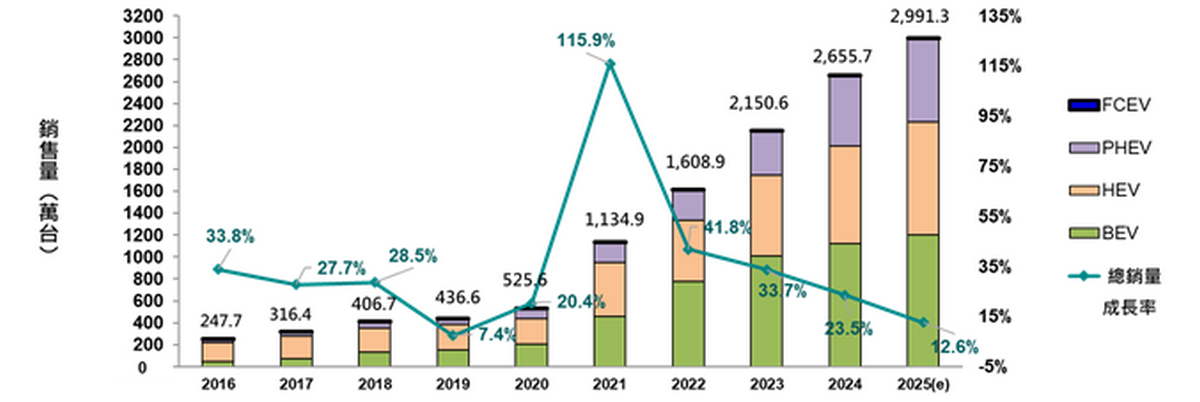

2025年全球車市在政策與價格變動下呈現溫和復甦:美國因「對等關稅」引發提前購車潮,中國靠報廢補貼刺激需求,日本則因去年基期低而小幅成長;雖下半年因車價上漲與美國終止電動車抵稅使買氣轉弱,全年整車銷量仍可小幅成長1.8%,回升至9,600萬輛規模,但印度與德國銷量將下滑。電動車方面,雖受美國第四季走弱拖累,全球銷量仍在淨零政策與價格下探帶動下預估成長12.6%,可望於2025年突破2,900萬輛,表現優於整體車市

工研院產科國際所資深研究經理謝騄璘以「全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望」為題指出,2025 年全球車市受關稅政策與補貼調整影響呈現溫和復甦。美國因川普政府推動「對等關稅」,上半年出現提前購車潮;中國以舊換新補貼持續刺激需求;日本因2024年認證風波基期較低,銷量仍呈小幅回升。雖下半年受美國車價上漲與電動車稅收抵免終止等因素影響買氣轉弱,全球整車市場全年仍預估小幅成長1.8%,回升至9,600萬輛,但前五大市場(中、美、印、日及德)中,印度與德國將呈現下滑。

電動車方面,雖美國第四季受稅收政策影響銷量走弱,但在各國淨零政策推動與車價親民化帶動下,2025年仍可成長 12.6%,突破2,900萬輛規模,表現優於整體車市。純電動車占比40.2%仍高於混合動力車34.4%,但混合動力車占比小幅回升。中國、美國、日本為電動車銷量前三大市場,日本逐步縮小與美國差距。車廠排行方面,BYD持續穩居全球第一,豐田與吉利分列第二與第三;純電與油電市場競爭加劇,顯示「雙路線」戰略將成產業主流。

關稅與市場分化下,車廠須兼顧成本與性能定位,研製符合目標市場需求之差異化車型將成佈局關鍵。臺灣方面,受美國關稅及經濟影響,2025年整車產量預估較2024年下滑13.8%,但進口車到港順暢及部分品牌降價刺激買氣有助穩定內需。國產油電車及小型SUV持續帶動市場,且免徵貨物稅及牌照稅優勢延長至2030年,電動車仍可望維持15萬輛規模。

展望技術發展,我國車輛產業可聚焦三方向:自駕化—發展符合本地交通情境之主動式 ADAS;聯網化—加速國產智慧座艙AI助手開發並接軌國際生態系;電動化—深化電動車核心三電(電池、電機、電控)研發,結合我國製造工藝強化系統整合力,拓展海外市場機會。

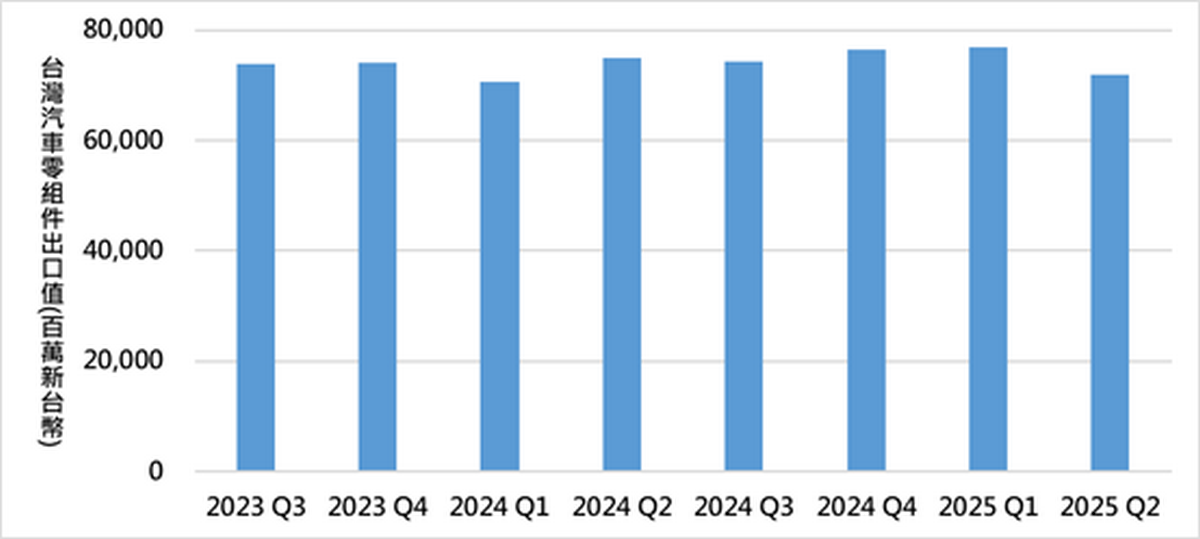

2025年上半年受美國25%關稅影響,台灣汽車零組件出口短期波動,第一季提前拉貨達341億元,第二季回落至311億元,隨庫存調整,預期第四季可逐步回升。全球車用電子市場2024年規模約3,250億美元,雖成長放緩,仍預估2030年將突破4,500億美元。台灣車電業受電動化與智慧化帶動,在車載顯示、ADAS感測與功率模組等領域快速成長,並朝系統整合方向前進。

工研院產科國際所分析師沈怡如以「全球汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題指出,2025年上半年,在美國25%關稅政策影響下,臺灣汽車零組件出口明顯波動。第一季因客戶提前拉貨以降低成本,出口值達新臺幣341億元,使淡季逆勢成長;但庫存水位墊高後,第二季出口回落至311.3億元。進入第三季傳統旺季,出口雖尚未反彈,但衰退幅度已明顯收斂,顯示市場逐步去庫存並恢復正常節奏。預期第四季隨美方關稅政策逐漸明朗,出口動能有望回復,全年產業仍具微幅成長空間,展現台灣供應鏈的調整彈性與韌性。然而,臺美關稅談判仍是左右下半年走勢與2026佈局的關鍵變數。

全球車用電子市場2024年規模約3,250億美元,因產能調整、補貼退場、俄烏戰事與成本壓力等因素成長放緩,主要供應商營收較2023年普遍下滑,加上中國零件廠快速擴張,傳統歐美供應鏈正面臨結構性競爭挑戰。不過在自駕化、電動化與智慧座艙推進下,中長期需求仍持續增加,預估2030年市場將突破4,500億美元。

臺灣車電業2024至2025年持續受新能源車與智慧車輛帶動,成長速度高於整車市場。車載顯示、資訊娛樂系統、ADAS感測、功率模組與車載通訊是目前成長最快領域。憑藉半導體與電子製造優勢,臺灣廠商以半導體與電子製造為基礎,正從零組件供應走向系統整合與車規模組化,具備在高可靠、低成本的電動智慧車輛電子領域中成為關鍵供應者的潛力。

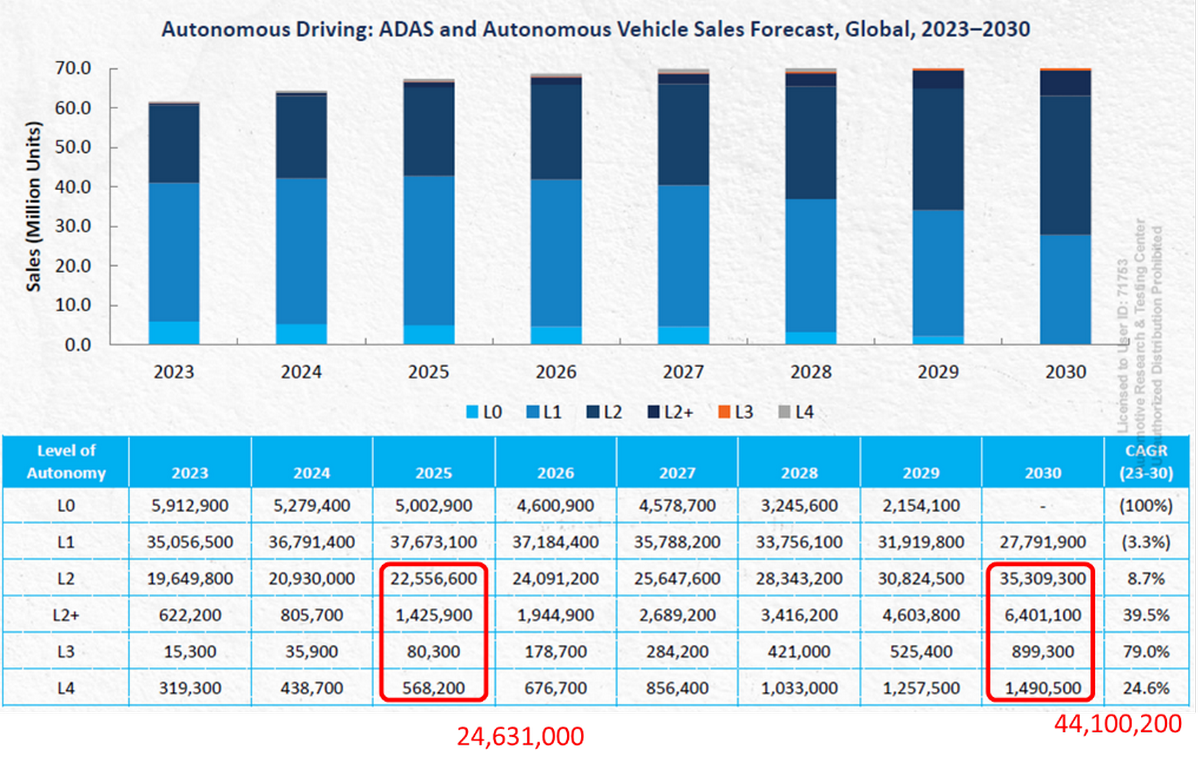

臺灣車電產值至 2029 年預計突破新臺幣 9,000 億元,自動駕駛為AI物理世界最快被運用的場景,臺灣已具備AI競賽的硬體實力,可發展針對點到點接駁人或運輸貨物情境之自動駕駛營運服務。

車輛研究測試中心研發處協理陳建次以「國際自動駕駛發展與技術趨勢」為題指出,目前市場上車輛智慧駕駛能力落在SAE(美國汽車工程師協會)所定義的L2~ 2+階段,然而在AI技術的快速迭代下,國際產調預期2035年L4~5將成為自動駕駛系統主流,全球智慧駕駛系統合計營收將成長約4.1倍(自2025年2035年),Google Waymo的Robotaxi已在北美幾個城市開始運營,Tesla 也在2025年6月推出Robotaxi,中國車企百度蘿蔔快跑也啟動試驗運營,自動駕駛為物理世界AI最快的運用,其將開啟人類交通革命性進化。

自動駕駛商機龐大,近10年陸續多家新創與傳統車企投入,但也陸續淘汰多家公司,國際自動駕駛技術大致可分為2類型,一類為採用高精地圖資訊的自動駕駛,如Google Waymo與大部分自駕車公司,高精圖資(HD Mapping)透過光達偵測包括:道路結構(如車道線、路邊停車位)、交通標誌和信號燈的位置地形細節,幫助車輛精確定位並了解環境;另一類為純視覺AI手段,如Tesla標榜純影像AI視覺自動駕駛,在2024.12所發布的FSD V13版 AI端到端自駕(輸入端到控制端),展現可在城市道路/高快速公路之熟練駕駛,2025.10更新到FSD V14, 並使用約 10 倍於前版的AI參數規模,強化邊緣案例處理(如緊急車輛、路障和停車場導航),由於無須依賴高精地圖,大幅提升產品擴散的能力。

AI提升車輛智能化的時代已來臨,人類交通移動與貨物運輸物流將革命性改變,無人載具有高市場潛力,臺灣已具備AI競賽的硬體實力,但欠缺AI運用端的系統整合技術;發展自動駕駛須先有自主車輛,目前臺灣車輛自主載台,已具備電動乘用車(如鴻海-鴻華先進),電動巴士(如成運、華德、創奕、鴻海、和緯),物流車(如中華汽車、庫德科技),相較於國際大廠在AI投入資源,臺灣可發展針對點到點接駁人或運輸貨物情境之自動駕駛營運模式,建立臺灣車用AI發展技術路徑,使國內相關廠商可透過此技術路徑開發車用AI產品爭取國際AI車用市場商機。

2025年10月1日,臺灣車輛移動研發聯盟(TARC)與臺灣區電機電子工業同業公會(電電公會,TEEMA)在經濟部促成下,於台北舉行的「臺灣國際車輛論壇」(TAIFE)正式簽署合作協議,宣告「AI Automotive產業大聯盟」成立。這是臺灣車電產業的一次重大跨域整合,旨在結合政府、法人(如工研院、金屬中心、中科院、資策會)與產業力量,推動智慧車電生態系的自主創新與國際接軌。聯盟聚焦AI應用於汽車領域,預計帶動臺灣車電產值至2029年突破新臺幣 9,000億元,並開創兆元級車用AI市場。